写稿

投稿

写稿

投稿

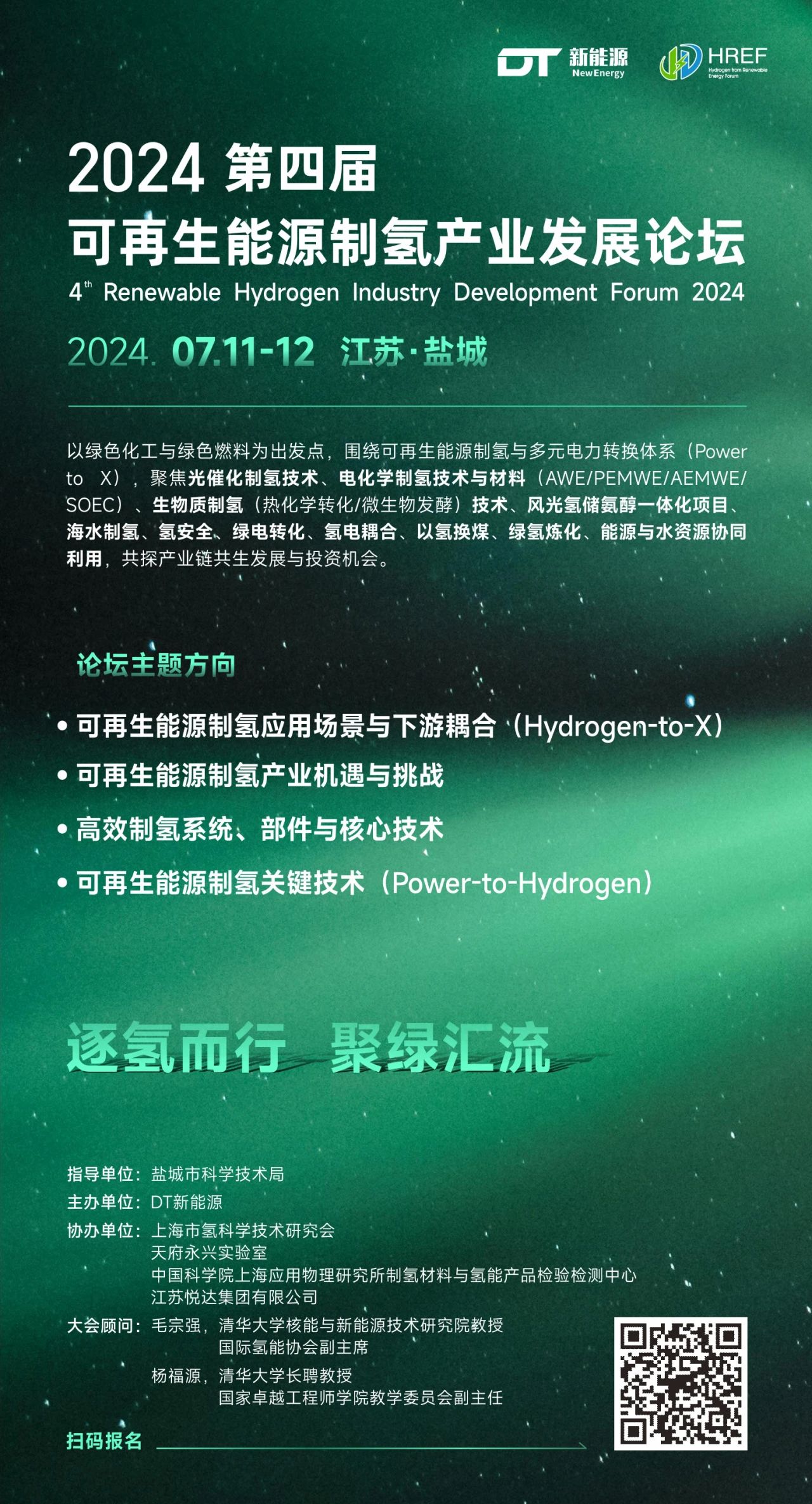

在我国当前的绿氢项目中,碱性水电解制氢(AWE)技术占据主导地位。AWE技术凭借其成熟的商业应用、较低的电解槽成本以及无需贵金属的优势,成为主流选择。然而,该技术在催化活性和隔膜欧姆损耗方面存在一定的限制,导致其最大运行电流密度较低,启动较慢,在波动工况下的操作安全性较差,通常仅适用于稳定的电源输入。因此,AWE更适合电网电解制氢,尤其在设备大型化方面具有显著优势,但低电耗和高功率仍是未来亟待攻克的难题。

近年来,质子交换膜水电解制氢(PEMWE)技术迅速发展,初步实现商业化。PEMWE技术使用质子交换膜作为固体电解质,具备动态响应速度快、负荷范围广、运行电流密度大、输出氢气压力高、系统结构紧凑等优点,特别适合与可再生能源发电系统耦合。然而,PEMWE电解槽在强酸性和高氧化性环境下运行,依赖价格昂贵的金属材料如铱、铂、钛等,其高昂的成本制约了大规模发展。

阴离子交换膜水电解制氢(AEMWE)技术结合了AWE和PEMWE的优点,作为一项新兴技术,已成为欧美国家的研发热点。AEMWE在弱碱性条件下工作,可以使用价格低廉的非贵金属催化剂,降低了成本和能耗,同时具备良好的动态响应特性,适应可再生能源的波动。AEMWE可用纯水或低浓度的碱性溶液替代浓KOH溶液,有效避免了强腐蚀问题,使整个电解水装置具备无泄漏、体积小、易处理等优点,适合大规模可再生能源制氢。然而,该技术仍面临许多技术瓶颈,如AEM的离子传输能力、热稳定性和化学稳定性尚未达到商业化水平,非贵金属基催化剂活性不足等。

固体氧化物电解水制氢(SOEC)技术因其高效率和环境友好特点备受关注,但其高温工作条件对材料耐久性和系统设计提出了严苛要求。尽管国内在单电池和电堆基础研发方面已达到国际先进水平,但系统集成能力仍需提升。

生物质制氢技术是指通过生物质的预处理,利用气化或微生物催化脱氧的方法制取含氢合成气。中国每年可利用的生物质资源约为35亿吨,主要来源于能源作物、农业废弃残留物、林业废弃残留物和工业城市固废。利用生物质原料制氢符合中国国情,具有良好的发展前景。生物质制氢技术主要分为热化学法制氢与生物法制氢两大路径。尽管该技术总体上仍处于早期阶段,部分商业化示范还集中在小试和中试阶段,其应用场景以作为工业燃料原料等为主。然而,该领域仍有多个关键环节值得关注,包括生物发酵制氢的高性能产氢菌的培养改造与制备、光暗耦合发酵制氢法、生物制氢原料预处理环节以及氢气分离工艺设备等。

为了深入探讨这些技术的现状及未来发展方向,2024(第四届)可再生能源制氢产业发展论坛邀请了各个制氢技术及系统领域的专家,将于7月11-12日在江苏盐城为我们详细阐述各自领域的优势、挑战及最新研究成果。

(*排名不分先后)

嘉宾简介:

毛宗强,博士,清华大学核能与新能源技术研究院教授。现任国际氢能协会(IAHE)副主席、国际氢能经济合作伙伴组织(IPHE)氢能教育专家、中国氢能联盟专家、全国氢能标准技术委员会(SAC/TC309)高级顾问,中国国际投资促进会首席绿色创新专家(2019-)等。

自1993年起,毛宗强博士一直从事氢能研究、开发与推广。曾任我国首个氢能973项目首席科学家(2000-2005),中国可再生能源学会氢能专业委员会主任(2003-2016)等职务。

2006年获得IAHE颁发的国际氢能杰出贡献奖——IAHE儒勒·凡尔纳奖,为IAHE第一位获奖华人。2015年在清华大学基金会下设立“毛宗强氢能教育基金”,鼓励和激发青年学生从事氢能研究与推广。2020年获得中国石油和化学工业优秀出版物奖.图书奖一等奖。在国内外著名刊物及会议发表200余篇文章、获得10多项专利权、编著20多本氢能专著及专刊。

摘要:

作者从多种多样的制氢途径;绿氢判据=绿色供氢载体+绿色供能载体;金属制氢;大规模离网制氢是否可行;制氢与人工智能AI以及制氢与氢伦理方面介绍了作者对绿氢生产的思考。

嘉宾简介:

杨福源,清华大学长聘教授,车辆与运载学院氢能与燃料电池学科责任教授,清华大学卓越工程师学院教学委员会副主任,清华大学-丰田氢能与燃料电池汽车联合研究中心主任,中国汽车工程学会理事,中国可再生能源学会可再生能源动力专委会副主任,联合国工业发展组织(UNIDO)国家氢能顾问。主要研究新能源动力与氢能技术。曾获国家技术发明奖二等奖一项,北京市科技奖一等奖两项、省部级科技进步奖二等奖三项。

摘要:

1.绿氢难题与场景分析

2.电解制氢的若干问题

3.创新方向及主要挑战

嘉宾简介:

肖睿,东南大学首席教授、能源与环境学院院长,能源热转换及其过程测控教育部重点实验室主任。国家杰出青年基金获得者,教育部“长江学者”特聘教授,国家“万人计划”科技创新领军人才。长期从事生物质和固废资源化利用方面的研究。承担国家重点研发计划、“863”计划、基金委重点项目和企业合作项目等科研项目30余项。发表论文400余篇,论文被SCI他引14000余次,H因子60。授权国家发明专利50余件,美国发明专利3件,申请PCT专利8件。以第一完成人获得国家科技进步二等奖1项,省部级一等奖3项,以主要完成人获其他省部级奖5项。兼任江苏省能源研究会理事长,Fuel Processing Technology 副主编,《化工学报》、《太阳能学报》、International Journal of Greenhouse Gas Control等期刊编委。

摘要:

我国具有丰富的生物质资源,利用生物质制氢可以实现固废处理、绿氢制取和负碳排放。化学链制氢具有产物内分离的特性,相比于传统的重整制氢具有更低的能耗和更高的效率。但是目前该技术的商业化发展受限于廉价高效载氧体的制备和紧凑稳定反应器的开发。鉴于此,本团队采用含铁工业固废为载氧体原料,通过机器学习和高通量筛选改性,确立了载氧体综合评价指标和优化配方,通过合理调控晶格氧和游离氧比例,提高了生物质化学链制氢过程的反应效率;通过研究串行流化床反应器内制氢脱碳与热质传递协同调控机制,设计了基于反应分区的载氧体氧化、生物质热解气化、脱碳制氢一体式反应器,实现了规模化生物质化学链制氢的高效稳定运行。

嘉宾简介:

邢德峰,哈尔滨工业大学环境学院、教授、博士生导师,城市水资源开发利用(北方)国家工程研究中心常务副主任、国家级高层次人才。主要研究领域为污水固废生物处理及资源化、微塑料降解、生物制氢技术、环境微生物组学等;获国家技术发明二等奖、教育部青年科学奖、省部级科技奖一等奖3项、微生物生态青年科技创新特等;发表SCI收录论文230余篇;担任国际水协会厌氧消化专业管理委员会成员、中国生态学会微生物生态学专业委员会副主任、中国环境科学学会极地环境与生态专业委员会秘书长中国创造学会乡村人居环境专业委员会副秘书长、中国微生物学会环境微生物专业委员会委员、中国氢能联盟技术专家委员会成员等。

摘要:

绿色氢能作为清洁的二次能源成为实现“碳中和”目标的重要技术路径之一。生物制氢技术因具有污染物协同治理、环境友好和可再生能源回收等优势,成为具有应用前景的绿氢技术。研究主要聚焦高效菌种、制氢设备、调控技术和系统方案,构建废水、餐厨垃圾、秸秆等多元有机废物绿氢系统技术,展望未来绿氢生成应用面临的机遇与挑战。

嘉宾简介:

官万兵,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员,博士生导师。主要从事固体氧化物电池技术研究,创建了浙江氢邦科技有限公司,开展平管型固体氧化物电池技术产业化。中国能源研究会燃料电池委员会委员(2016-2021),能源行业高温燃料电池标准委员会委员(2018-2023),IEEE 储能协会氢能分会理事(2020-2023)。

摘要:

围绕可再生电力波动性特点,重点报告耦合模拟风力发电、光伏发电下SOEC的电解电流密度、能耗与动态响应等特性,对比分析SOEC在可再生电力下制氢中的应用优势。

嘉宾简介:

林今,清华大学电机系长聘副教授,新型电力系统运行与控制全国重点实验室主任助理,清华四川能源互联网研究院智慧氢能系统实验室主任。长期从事氢能电力系统领域研究,主持十万吨级可再生能源制氢合成氨关键技术、大规模风光发电制-储-用氢柔性系统与固体氧化物电解水蒸汽制氢系统等国家级大型科技项目研发工作。入选教育部青年长江学者,北京市科技新星,曾获国家科技进步二等奖、教育部自然科学一等奖等奖励。

摘要:

算力是未来电力负荷增长的重要推动,如何实现算力的绿色化是落实我国双碳目标的重要步骤。报告主要针对如何采用绿电驱动算力中心,同时通过氢氨储能,实现算力的绿色低碳技术路线进行了分析与展望。

嘉宾简介:

刘艳廷,中国科学院大连化学物理研究所研究组组长。主要从事能源催化与应用方面的研究,以(共同)通讯/第一作者在Joule、Chem、Nat. Commun.等刊物上发表学术论文9篇;申请国内外专利73余件,含国际/PCT专利20件;聚焦电解水中的关键科学与技术问题,在团队“铠甲催化剂”基础上,自主研发出铠甲催化剂整体式电极,并研发出250千瓦级碱性电解水制氢设备和可供人体直接呼吸的电解水氢氧仪。在此基础上,针对海水制氢的产业化发展需求,将碱性电解水与海水低温淡化进行耦合集成,研发出海水制氢联产淡水新技术,并建成了25千瓦级装置,实现以海水为原料直接制备出高纯氢气并联产淡水和高附加值浓海水。

摘要:

基于可再生能源的电解水制氢是实现绿色氢能经济的重要途径。由于淡水资源紧缺,海水制氢是未来氢能发展的重要方向,但目前面临海水成分复杂、电极腐蚀严重等挑战,亟需发展以海水为原料的氢气制备新技术。最近,研究团队利用碱性电解水产生的废热作为海水低温制淡水的热源,创建了废热回收系统,将碱性电解水系统与海水低温淡化技术进行耦合集成,研发出海水制氢联产淡水新技术。在此基础上,基于自主研发的铠甲催化剂整体式电极,研发出25千瓦级海水制氢联产淡水装置,实现以海水为原料制备出高纯氢气并联产淡水和高附加值浓海水。2023年12月,该成果通过了石化联合会组织的科技成果评价,达到了国际领先水平。

嘉宾简介:

何广利,教授级高工,国家能源集团北京低碳清洁能源研究院氢能(氨能)技术中心副主任(主持工作);国家能源集团氢能领域首席专家、国家科技部十四五重点研发计划“氢能技术”总体专家组成员、全国氢能标委会委员、中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟专家委员会委员、中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟副秘书长、中国能源研究会燃料电池专委会及氢能专委会委员、全国气瓶标准化技术委员会车用高压燃料气瓶分委会委员、中国电机工程学会氢能专委会委员、中国可再生能源学会氢能专委会委员。国家能源集团“科技创新先进个人”、国家能源集团劳动模范称号。在氢能及燃料电池领域,获得授权国家发明专利40余项,包括两项国际专利,发表一作论文20余篇。获得中国发明专利优秀奖一项(第一)、中国电力科学技术奖二等奖一项(第二)、国家能源集团科技奖励一等奖一项(第一)、二等奖两项(第一、第六)、三等奖两项。牵头制定氢能领域国家标准三项。

嘉宾简介:

于铠瑞,康明斯恩泽(广东)氢能源科技有限公司客户工程负责人&高级经理。自2019年从事PEM制氢设备相关工作,先后参与过北京冬奥会延庆项目,国内首个兆瓦级PEM制氢设备安装;中石化濮阳项目进口2.5兆瓦PEM设备的安装调试和验收;康明斯恩泽本地化H1000 & 500研发,安装和调试工作。

摘要:

1.康明斯恩泽PEM本地化产品;(H1000&500)

2.康明斯建成项目分享;(Becancour & Puyang)

3.PEM如何帮助风光耦合制氢项目;(产品响应和交流直驱技术)

嘉宾简介:

张畅,博士,中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司氢能技术部主任助理。毕业于清华大学化工系,主要从事绿氢设备、材料开发及智慧控制技术研发。承担或参与了10余项国家级科技项目,包括国家科技重点专项、国家高技术研究发展计划、国家自然科学基金项目和华能集团科技项目。现已在领域内顶级期刊发表论文及专著13篇,以第一作者授权发明专利20余项,参与4项氢能团标制定,获得电力行业创新优秀成果奖一等奖1项、华能集团科技进步奖2项、华能集团职工技术创新成果奖1项、清能院科技进步奖4项;曾获得中国电机工程学会青年托举人才、华能集团青年科技英才、华能集团在京单位青年优秀工作带头人、中国工业经济联合会“能源创新项目奖”、清能院优秀共产党员、先进个人、党员先锋示范岗等荣誉。

摘要:

双碳”目标的提出为我国能源加速转型指明了方向,在以可再生能源为主的大型综合能源基地建设中,绿氢生产既是新能源不可或缺的储能形式,也是能源消费端绿色低碳转型的重要手段。绿氢产业规模的发展为技术的升级和设备的降本提供了条件,未来仍需在设备性能优化、电氢耦合关键技术方面加大投入,在示范实践中解决产业链关键问题。华能集团是我国电力行业较早开展氢能技术研发的研究单位,在绿氢技术领域,围绕关键材料、结构设计、集成控制、电氢耦合、规划调度展开了全面布局,取得了一系列进展,并结合集团新能源发展提出了绿氢产业规划。华能将贯彻“以氢促电,氢电协同”的发展理念,与行业同仁共同努力,打通绿氢制-储-输-用全流程,为绿色低碳社会的实现贡献力量。。

嘉宾简介:

李洋洋,博士,北京元泰能材科技有限公司董事长,CEO。获得清华大学优秀博士后入围奖,主持省部级揭榜挂帅项目一项,博士后面上基金1项,荣获中国内燃机学会优秀博士论文提名奖,两次获节能减排大赛全国三等奖,以第一作者或通讯作者在国际能源权威期刊《Energy conversion and management》、《Energy》和《Applied Energy》等发表论文23篇(均为中科院一区Top,H指数10,IF≥10论文6篇),高被引论文1项,EI收录3篇,申请/授权发明专利10项、实用新型2项、软件著作权22项。参与中国内燃机学会年会暨燃烧节能净化分会联合学术年会2次并做分会场报告。目前是《Applied Energy》、《Energy conversion and management》、《Energy》和《Fuel》等能源期刊审稿人,曾担任欧阳明高院士创刊《eTransportation 》氢能领域负责人。

嘉宾简介:

杨文强,博士,台达电子(上海)大功率电源研发部设计工程经理。2002年在华中科技大学获得电气工程博士学位,2002年-2004年在上海交通大学从事博士后研究。2004年加入通用电气中国研发中心,2012年开始担任电气技术首席研究员。2017年6月加入北京低碳清洁能源研究院,担任主任工程师兼智慧能源系统研发部经理。2023年1月入职台达电子(上海)。

长期从事大功率可再生能源制氢电源及大规模风光离并网制氢系统、储能系统集成与控制、风光发电与并网等技术研究及产品开发。近年来主持5MW~20MW模块化IGBT制氢电源系列产品及大规模可再生能源离并网制氢系统方案开发。曾作为课题负责人完成国家重点研发计划项目“大规模风光互补制储氢关键技术与示范”(2018YFB1503100),主持开发基于直流微网的离并网风光制储氢系统集成、运行控制与能量管理技术,首次提出可再生能源制氢“以电定氢”的系统控制原则,以实现可再生能源发电电能的最大化利用;主持研制当时(2020年)业界功率最大、效率最高(5.7MW/98.9%) DC/DC IGBT制氢电源、业界首套可再生能源发电制储运加氢一体化监控与安全保护系统; 作为技术负责人,完成当时(2022年)世界上规模最大风光互补制储氢(6MW风、2MW光、1MW/1MWh储、单台1200Nm3/小时电解槽)示范工程建设、调试和试运行,服务于北京冬奥会张家口赛区

作为骨干参加国家重点研发计划项目2项。获得国内外授权专利20余项(其中美国授权专利11项,欧洲专利6项)。现担任中国电工技术学会电力电子学会常务理事,《电力电子技术》杂志编委,中关村储能产业技术联盟理事。

摘要:

首先介绍可再生能源制氢对实现碳中和目标的重要作用,分析波动性风光发电制氢场景下制氢电源面临的技术挑战,对比现有的制氢电源技术;针对绿色化、低成本的氢气需求导致的制氢来源的高可再生能源占比和规模化要求,分析对比不同的离并网制氢系统解决方案。然后,分享基于直流微网的大规模离并网风光制氢示范工程情况。最后,提出大功率制氢电源和大规模离并网可再生能源制氢系统技术的发展趋势。

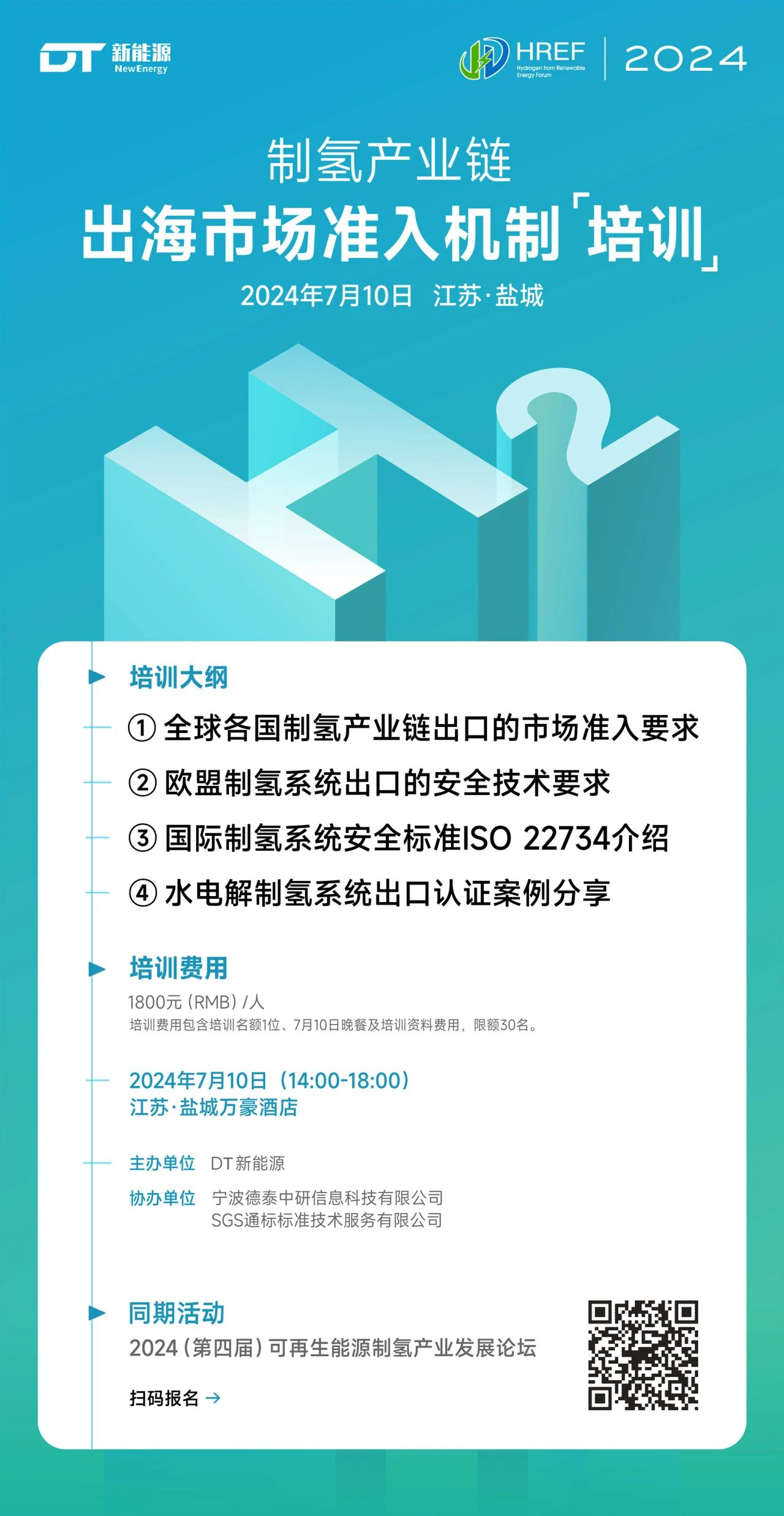

国外绿氢产业持续高速增长,在吸引国内众多电解槽企业布局的同时,也将进一步深化绿氢国际合作,实现国内外市场的双赢发展。国内制氢设备制造商开拓国际市场,最重要的是需要了解海外市场的产品法规和市场准入机制,构建完善的符合要求的供应链。本次培训着重讲解全球主要市场制氢设备市场准入和认证要求,帮助中国企业出海。